Et que celui qui a soif, vienne - Un roman de pirates

Publié le

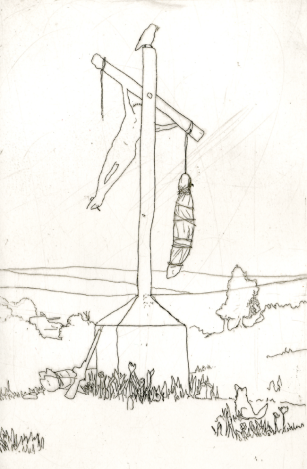

Dans la joie du grand récit d’aventure, rendre au roman de pirates son souffle politique et sa malice nécessaire.

Comment écrire un roman de pirates en 2016 ? C’est cet imposant et jouissif défi que « Et que celui qui a soif, vienne » relève, à l’image, d’une certaine façon, de William Goldman inventant un roman archétypal de cape et d’épée, par la voix d’un grand-père voulant distraire – et passionner – son petit-fils malade (« Princess Bride », 1973) – grand roman dans lequel figurait d’ailleurs, de manière centrale, un « terrible pirate Roberts ».

Quand le colosse arriva sur le grand bateau, pour la première fois depuis sa capture il ne regretta pas la mort. Il n’avait jamais rien vu de tel. Un monument de bois, de toile, de corde. De grands arbres au tronc nu et lisse plantés sur le pont, des hommes perchés, des ordres criés, les voiles qui se lèvent et se gonflent. La vitesse. Le vent salé sur la peau. Les autres étaient effrayés. Il les sentait trembler. Lui était fasciné.

Publié en janvier 2016 aux éditions du Rouergue, le troisième roman de l’historien Sylvain Pattieu, jusqu’ici plutôt porté par des romans-récits ou des romans-témoignages ancrés dans le présent ou le passé récent, démontre avec brio que la distinction toujours artificielle qu’une partie non négligeable de l’édition et du commentaire continue à vouloir nous faire avaler (parfois même avec de « bonnes intentions », se fourvoyant sur les enjeux d’une « réhabilitation du récit »), celle entre la narration et l’idée, celle entre la distraction et l’ambition intellectuelle, est plus que jamais caduque pour peu que l’auteur s’en donne un peu la peine, comme c’est manifestement le cas ici.

Lui aussi tentait de garder la tête droite. Il était fatigué, pourtant. Il dormait mal durant la nuit, par petites tranches d’un sommeil inconfortable. Au petit matin, il avait froid. Les papillons continuaient à le tourmenter. Ses muscles lui faisaient mal. Ses poignets, ses épaules, saignaient. Son cou était ankylosé à force d’être attaché dans la même position. Les gardes n’hésitaient pas à les frapper quand ils n’avançaient pas assez vite, mais jamais trop durement. Ils les voulaient suffisamment épuisés pour avoir la volonté brisée mais suffisamment préservés pour rester en bon état. On ne tire rien d’un esclave trop abîmé. On risque gros s’il n’est pas assez résigné. Leurs gardes, comme d’autres esclavagistes pendant les siècles antérieurs, devaient trouver le bon équilibre entre brimades et soins. Ceux-là ne le savaient pas, mais ils étaient des esclaves d’un nouveau type. Pas celui de l’esclavage séculaire, de l’Afrique vers le monde arabe et turc, ponction régulière, faite petit à petit. Ils ne deviendraient pas eunuques ou concubines, mineurs, pêcheurs de perles, artisans ou soldats. On avait vu de tels esclaves, féroces janissaires, s’emparer du pouvoir de leurs maîtres. On avait vu leurs fils ou leurs filles affranchis. Non, le temps s’était accéléré, les bateaux traçaient la route, d’Europe ou d’Afrique vers les Amériques, les esclaves n’allaient pas vers le nord ou vers l’est, ils étaient destinés aux champs de coton, aux plantations de canne à sucre, main-d’œuvre agricole, domestiques pour les plus chanceux. Un océan était voué à les séparer de leur continent. L’auraient-ils su, qu’auraient-ils bien pu faire, l’auraient-ils su qu’ils auraient marché du même pas.

Pour mener à bien ce savoureux projet, Sylvain Pattieu s’est appuyé sur de fort sérieuses recherches (qu’il détaille avec bonheur et précision en annexe), mais surtout sur une impressionnante galerie de personnages, dont il prend le temps, dans des mises en place successives, de nous faire partager l’épaisseur humaine qui accompagne d’emblée leur valeur archétypale : esclaves révoltés, contremaîtres féroces, capitaines ambigus de mercenaires, gouverneurs précocement mondialisés, aventuriers revanchards, armateurs avides et potentiellement impérialistes, esclavagistes impénitents, philosophes bretteurs, prêtres plus ou moins défroqués, ou mousses de fortune. Le puissant matériau d’époque, celui qui nourrit aussi bien le panthéon hollywoodien des années 1930-1950 que ses ultimes avatars modernisés avec la série « Pirates des Caraïbes », aussi bien les récits canoniques d’aventure que leurs détournements plus récents, qu’il s’agisse du « Sur des mers plus ignorées » (1987) de Tim Powers ou du « Déchronologue » (2009) de Stéphane Beauverger, ou encore des exceptionnels « Passagers du vent » (1980-1984) de François Bourgeon (dont l’auteur rappelle d’ailleurs l’importance pour lui en annexe), se révèle de surcroît, pour l’auteur doué et malicieux, un terreau fertile au maniement de la digression, de l’incise, ou de l’anachronisme judicieux (le sabir « globish » du gouverneur, par exemple, est un véritable régal).

Un livre est un rêve où se mêlent les vivants et les morts, il est peuplé des miens et de mes chimères, personnages qui se bousculent et se répondent. Il y a des reliefs, des herbes et des animaux. Il n’y a pas vraiment de temps strict et délimité dont on a trop souvent l’habitude, ici il se déchire d’éclats de souvenirs, de tristesse, de révolte.

Le blizzard souffle et la meute se réfugie derrière les rochers et les arbres. Les loups se collent au sol. Le jeune chef, lui, ne craint pas le froid et il reste bravement debout, ivre de son combat et du sang. Il renverse la tête et il hurle. Le vent soulève la neige, il en fait un brouillard, à moins que ce ne soit vraiment la brume. Je vois des silhouettes. Difficile de discerner, Barbe-Noire ou Rackham, Spartacus et Mandrin, Louverture et Solitude. On jette sur un pont le corps meurtri de Rosa Luxemburg. Affranchis, marrons, bandits, rebelles ou pirates. Malades, exilés et proscrits. Ils sont l’armée sortie du sol venue demander des comptes, dans le film J’accuse d’Abel Gance. Parmi eux, tout devant, ma mère, dans son manteau blanc en fausse fourrure. Elle parle et elle marche, comme au bon vieux temps d’avant la maladie.

Comme l’auteur l’explique dans sa postface, c’est le redoutable travail de Céline Minard sur l’encodage du western pour lui rendre un souffle utopique détourné et lui offrir une résonance contemporaine intense, avec « Faillir être flingué » (2013), qui a fourni une bonne partie du carburant, de l’envie de s’attaquer ainsi au « roman de pirates ». Ce faisant, Sylvain Pattieu a su trouver, au-delà d’un exceptionnel parfum d’aventure et d’humanité, le souffle politique déterminé, nourri des visions historiques sans concessions d’Eric Hobsbawm et de Marcus Rediker, que l’on ne connaissait jusqu’ici, à un tel degré de puissance et de réussite, que chez les Italiens du « New Epic », le Valerio Evangelisti de la saga « Nicolas Eymerich, inquisiteur » (1994-2010) – auquel on doit d’ailleurs, car il n’y a parfois guère de hasard, mais de précieuses convergences, une trilogie pirate dont seul un tome, hélas, « Tortuga » (2008), est actuellement traduit en français -, ou, davantage encore, les Wu Ming de « L’Œil de Carafa » (1999) et de « Manituana » (2007).

Les pirates grimpaient un à un de leur navire plus bas de quille. En premier un grand torse nu, cheveux longs et nattés, colliers et ceinture, tatoué de bleu, l’air d’un sauvage, et à son côté un rouquin, bouteille enflammée à la main. Puis de suite les autres arrivèrent, défilé farouche et méfiant, sabres et fusils levés, au cas où la trêve serait une ruse. Les marins les regardaient comme on regarde un grand frère parti, admiré et craint à la fois, celui de la famille qui serait allé courir la route plutôt que suivre la coutume. Une fois revenu, on le scrute, teint, habit, timbre de la voix, on guette déception, défaillance, signes de bonne santé, de réussite et degré d’insolence. On vérifie la couleur de sa peau et les dessins sous ses yeux, on regarde dedans pour y voir enthousiasme ou désespoir. On observe s’il tremble, fébrile de crainte, ou s’il irradie, goguenard de bonheur. En fonction des regards de biais, de cette écoute intéressée, on se décide, on se découvre, on tombe dans les bras ou on hésite, on rejoint ou on garde ses distances. Ainsi ballottaient-ils, frères marins de nouveau réunis. Leurs yeux formaient assemblée. Certains votaient pour la peur, d’autres avaient plus confiance ou même grand intérêt. Les yeux effrayés roulaient follement ou se baissaient. Les yeux curieux fixaient et s’attardaient.

Le spectacle était étonnant de voir ces marins comme eux, démarche mêmement chaloupée, visages creusés par la mer, rides asséchées au soleil, hirsutes de poils blanchis. Leurs pognes tenaient de grands sabres ou des coutelas, quelques mousquets et fusils, les mains noircies par la poudre. Leurs visages allaient ricanant, rendus beaux de triomphe facile. Leurs gestes avaient la confiance propriétaire que donne la force. Ils arpentaient la coque, quelques-uns pieds nus mais la plupart chaussés, parfois de fort beaux souliers. La méfiance levée, ils riaient bruyamment, touchant les objets désormais leurs, si telle était leur volonté, pénétrant les lieux interdits, plaisantant les officiers, les mettant à part des hommes et faisant tomber leurs chapeaux.

En se laissant porter par les vagues et par le vent, par le sang et par le fer, on ne pourra que se réjouir de la naissance d’un auteur au tel souffle rusé, capable de donner de la grandeur épique et politique – par un travail d’écriture et de style qu’il faut aussi absolument signaler – au roman d’aventures, de mêler intimement le contemporain et le personnel à l’historique et au global.